王石率史上最大民間代表團參與巴黎氣候大會

來源:深商國際 閱讀次數:326 發布時間:2019-04-25 16:00:04 分享到:

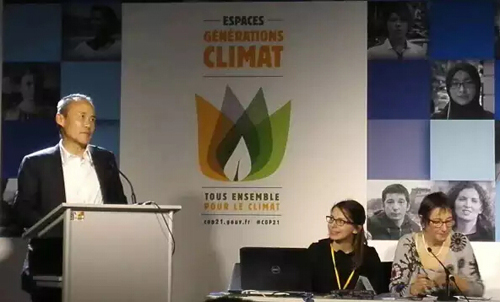

巴黎氣候大會,王石率領聯合國氣候大會歷史上最大的中國民間代表團參會,代表團成員來自17個行業和5個商業協會組織。12月1日,“2015年中歐社會聯合應對氣候變化巴黎對話會”召開,王石在會上講述了參加氣候大會的緣由。

2009年的哥本哈根氣候大會是中國企業家第一次參與聯合國氣候大會。當時聯合國環境規劃署(UNEP)邀請我(王石)參加哥本哈根聯合國氣候變化大會,我們代表團一共三個人,分別是馮侖、阿拉善SEE的楊鵬和我自己。

在這次會議上,中國政府宣布到2020年,碳排放強度減少40%-45%的目標。我們三人代表100位中國企業家也宣布為支持政府目標采取行動。當時企業家群體的角色還是非常邊緣的,企業家的聲音在主要議程中也沒有得到呈現。

哥本哈根會議后,萬科大力推進綠色三星建筑。根據2014年的數據,中國綠色住宅的建造總量中,萬科占了近一半。2012年,萬科還借鑒可口可樂淡水保護項目的經驗,從節約木材轉向保護熱帶雨林,與WWF簽署協議加入GFTN,審查萬科使用的木材。2014年11月13日,萬科在北京正式宣布加入WWF“碳減排先鋒”項目(Climate Saver)。

但萬科在中國住宅市場的份額僅有不到3%,僅有萬科行動是不夠的。去年,萬科承諾將向同行免費開放現有的住宅產業化技術專利,萬科在東莞、北京的建筑研究中心全部向外開放,以此推動整個行業的綠色水平和低碳實踐。同時,萬科帶領四家供應商,共同確保每年在中國使用的木材的來源都是合法可尋的。

2013年萬科與發改委氣候司密切配合,在華沙承辦了“中國角企業日邊會”。參與者包括中外企業家、NGO組織、政府官員以及眾多專家學者。我們與氣候司溝通順暢,與國際上同行交流,把氣候大會當成一個借鑒、學習、合作的平臺。

此后,萬科持續承辦氣候大會“中國角企業日邊會”活動,見證了中國NGO組織和企業家群體在氣候峰會上的作用越來越突出。

從哥本哈根到巴黎,中國企業家群體的參與廣度和深度都在提升。在哥本哈根會議上,只有兩名中國企業家和一個中國NGO參與其中。這次在巴黎,來自五個主要商業協會和17個行業的90名中國企業家,組成了聯合國氣候大會歷史上中國最大的企業家代表團前來參會。

更突出的是,這一次不僅有民營企業家代表,還有中國國有企業,比如中糧集團、中廣核的領導者也參與到了氣候峰會中。此外,還有來歐美同學會2005委員會的成員,他們都是具有國際化教育背景的律師、學者和藝術家。這是他們第一次參與聯合國氣候大會,但是在連接中國和國際社會時,已經扮演了非常積極的角色。

在哥本哈根會議上,100名阿拉善SEE的成員宣布為應對氣候變化采取行動,這一次在巴黎,宣布為應對氣候變化而采取行動的中國企業家創紀錄地達到1385名,他們來自全國的20個行業。下一年,我相信宣布參與應對氣候變化的中國企業家人數將達到10000名。

“2015年中歐社會聯合應對氣候變化巴黎對話會”是COP21/CMP11(“2015巴黎聯合國氣候變化大會”,今年是第21次締約方大會)總議程的一部分,在COP21/CMP11組委會民間組織活動專區——《氣候一代》(Climate Generation Area)一號大廳舉辦。

“2015年中歐社會聯合應對氣候變化巴黎對話會”希望為巴黎聯合國氣候變化大會(COP21)的成功舉辦貢獻力量;促進新的中歐對話機制的建立,加強彼此間的對話交流、經驗分享,探討新的治理模式;搭建中歐綠色發展對接平臺,鼓勵發展再生能源、綠色建筑及循環經濟,促進地方行動和國際視野的結合,共同應對全球環境挑戰;促進中歐企業家在應對氣候變化領域里的通力合作,努力減少生產和生活活動中的能源消耗和碳足跡,以期實現向可持續社會轉型的目標。

“在全球格局發生重大變化的時候中國的社會也在悄悄發生變化,阿拉善SEE背后的企業家群體可能就是這種變化的一個縮影。”阿拉善SEE秘書長王利民表示,“我們中法兩國的民間社會也加入進來推動中歐共同合作,用我們的行動來一起應對氣候變化。”

中歐社會論壇執行主席陳彥先生也說:“我們反思氣候變化問題,一方面希望更多的人參與這一活動,另一方面把氣候問題、環境問題推出小圈子。”這就是COP21和我們此行的任務,單一的個人不可能改變全球的氣候,一家企業、甚至一個國家都無法憑一己之力阻止全球變暖,只有集所有個體之力,呼喚全世界所有國家共同行動,我們才可以達到目標。

本次對話會上,中歐社會論壇、中國城市房地產開發商策略聯盟、聯合國環境署、阿拉善SEE生態協會將向法國政府代表、聯合國環境規劃署代表分別遞交中歐社會論壇《共識文本》、《中國城市開發企業綠色低碳發展戰略》、聯合國環境署《可持續城市與社區標準導則-SUC標準》(第二版) 文本發布以及阿拉善SEE《企業可持續發展北京宣言》。

中歐社會論壇《共識文本》表達了中歐論壇成員的共同愿望:應對氣候變化,反思發展模式,共建公民倫理。該文本闡述了成員們的立場與責任,并就中歐對話機制、政府談判、民間合作、NGO組織和企業合作等方面,向外界發出了相關倡議。

中城聯盟提交的《中國城市開發企業綠色低碳發展戰略》表達了中國最具影響力的一批城鎮開發企業的聲音,希望在企業、政府和公眾三方面的共同努力下,加強與國際社會的交流合作,促進中國綠色開發規模化發展和產業化進程,推進中國城市可持續發展,為全球應對氣候變化貢獻力量。

聯合國環境規劃署與佳粹(中國)環境發展促進中心共同發布了《可持續城市與社區評價標準導則-SUC標準》(第二版),該標準通過編制一個標準、搭建一個國際通路平臺、組建一支國際專家與執行團隊、建出三個城市與三個社區樣板,給中國及發展中國家城市和社區的可持續建設提供明確的目標和指引。

《企業可持續發展北京宣言》獲得來自阿拉善SEE等組織的1425名企業家簽署,有阿拉善SEE提交論壇,從推動可持續發展、消除貧困、關心氣候變化等六個方面,表達了中國企業響應和支持可持續發展、應對氣候變化的信心和決心。

聯合國環境署可持續城市、生活方式與產業部司長阿拉伯?浩巴拉,歐盟地區委員會前主席、歐盟環境委員會成員米歇爾?勒布倫,法國COP21組委會秘書長居納爾,環境保護企業聯盟(EPE)總代表ClaireTutenuit,法國可持續城市及企業聯盟召集人帕葩拉爾多,中國公益研究院院長王振耀,萬科集團董事會主席王石,蒙牛乳業集團創始人,老牛基金會創始人牛根生,阿拉善SEE生態協會秘書長王利民,中山大學地球環境與地球資源研究中心主任周永章,中國人民大學新聞與社會發展研究中心主任鄭保衛,中國國際民間組織合作促進會副理事長兼秘書長黃浩明等百名嘉賓與會。

2009年的哥本哈根氣候大會是中國企業家第一次參與聯合國氣候大會。當時聯合國環境規劃署(UNEP)邀請我(王石)參加哥本哈根聯合國氣候變化大會,我們代表團一共三個人,分別是馮侖、阿拉善SEE的楊鵬和我自己。

在這次會議上,中國政府宣布到2020年,碳排放強度減少40%-45%的目標。我們三人代表100位中國企業家也宣布為支持政府目標采取行動。當時企業家群體的角色還是非常邊緣的,企業家的聲音在主要議程中也沒有得到呈現。

哥本哈根會議后,萬科大力推進綠色三星建筑。根據2014年的數據,中國綠色住宅的建造總量中,萬科占了近一半。2012年,萬科還借鑒可口可樂淡水保護項目的經驗,從節約木材轉向保護熱帶雨林,與WWF簽署協議加入GFTN,審查萬科使用的木材。2014年11月13日,萬科在北京正式宣布加入WWF“碳減排先鋒”項目(Climate Saver)。

但萬科在中國住宅市場的份額僅有不到3%,僅有萬科行動是不夠的。去年,萬科承諾將向同行免費開放現有的住宅產業化技術專利,萬科在東莞、北京的建筑研究中心全部向外開放,以此推動整個行業的綠色水平和低碳實踐。同時,萬科帶領四家供應商,共同確保每年在中國使用的木材的來源都是合法可尋的。

2013年萬科與發改委氣候司密切配合,在華沙承辦了“中國角企業日邊會”。參與者包括中外企業家、NGO組織、政府官員以及眾多專家學者。我們與氣候司溝通順暢,與國際上同行交流,把氣候大會當成一個借鑒、學習、合作的平臺。

此后,萬科持續承辦氣候大會“中國角企業日邊會”活動,見證了中國NGO組織和企業家群體在氣候峰會上的作用越來越突出。

從哥本哈根到巴黎,中國企業家群體的參與廣度和深度都在提升。在哥本哈根會議上,只有兩名中國企業家和一個中國NGO參與其中。這次在巴黎,來自五個主要商業協會和17個行業的90名中國企業家,組成了聯合國氣候大會歷史上中國最大的企業家代表團前來參會。

更突出的是,這一次不僅有民營企業家代表,還有中國國有企業,比如中糧集團、中廣核的領導者也參與到了氣候峰會中。此外,還有來歐美同學會2005委員會的成員,他們都是具有國際化教育背景的律師、學者和藝術家。這是他們第一次參與聯合國氣候大會,但是在連接中國和國際社會時,已經扮演了非常積極的角色。

在哥本哈根會議上,100名阿拉善SEE的成員宣布為應對氣候變化采取行動,這一次在巴黎,宣布為應對氣候變化而采取行動的中國企業家創紀錄地達到1385名,他們來自全國的20個行業。下一年,我相信宣布參與應對氣候變化的中國企業家人數將達到10000名。

“2015年中歐社會聯合應對氣候變化巴黎對話會”是COP21/CMP11(“2015巴黎聯合國氣候變化大會”,今年是第21次締約方大會)總議程的一部分,在COP21/CMP11組委會民間組織活動專區——《氣候一代》(Climate Generation Area)一號大廳舉辦。

“2015年中歐社會聯合應對氣候變化巴黎對話會”希望為巴黎聯合國氣候變化大會(COP21)的成功舉辦貢獻力量;促進新的中歐對話機制的建立,加強彼此間的對話交流、經驗分享,探討新的治理模式;搭建中歐綠色發展對接平臺,鼓勵發展再生能源、綠色建筑及循環經濟,促進地方行動和國際視野的結合,共同應對全球環境挑戰;促進中歐企業家在應對氣候變化領域里的通力合作,努力減少生產和生活活動中的能源消耗和碳足跡,以期實現向可持續社會轉型的目標。

“在全球格局發生重大變化的時候中國的社會也在悄悄發生變化,阿拉善SEE背后的企業家群體可能就是這種變化的一個縮影。”阿拉善SEE秘書長王利民表示,“我們中法兩國的民間社會也加入進來推動中歐共同合作,用我們的行動來一起應對氣候變化。”

中歐社會論壇執行主席陳彥先生也說:“我們反思氣候變化問題,一方面希望更多的人參與這一活動,另一方面把氣候問題、環境問題推出小圈子。”這就是COP21和我們此行的任務,單一的個人不可能改變全球的氣候,一家企業、甚至一個國家都無法憑一己之力阻止全球變暖,只有集所有個體之力,呼喚全世界所有國家共同行動,我們才可以達到目標。

本次對話會上,中歐社會論壇、中國城市房地產開發商策略聯盟、聯合國環境署、阿拉善SEE生態協會將向法國政府代表、聯合國環境規劃署代表分別遞交中歐社會論壇《共識文本》、《中國城市開發企業綠色低碳發展戰略》、聯合國環境署《可持續城市與社區標準導則-SUC標準》(第二版) 文本發布以及阿拉善SEE《企業可持續發展北京宣言》。

中歐社會論壇《共識文本》表達了中歐論壇成員的共同愿望:應對氣候變化,反思發展模式,共建公民倫理。該文本闡述了成員們的立場與責任,并就中歐對話機制、政府談判、民間合作、NGO組織和企業合作等方面,向外界發出了相關倡議。

中城聯盟提交的《中國城市開發企業綠色低碳發展戰略》表達了中國最具影響力的一批城鎮開發企業的聲音,希望在企業、政府和公眾三方面的共同努力下,加強與國際社會的交流合作,促進中國綠色開發規模化發展和產業化進程,推進中國城市可持續發展,為全球應對氣候變化貢獻力量。

聯合國環境規劃署與佳粹(中國)環境發展促進中心共同發布了《可持續城市與社區評價標準導則-SUC標準》(第二版),該標準通過編制一個標準、搭建一個國際通路平臺、組建一支國際專家與執行團隊、建出三個城市與三個社區樣板,給中國及發展中國家城市和社區的可持續建設提供明確的目標和指引。

《企業可持續發展北京宣言》獲得來自阿拉善SEE等組織的1425名企業家簽署,有阿拉善SEE提交論壇,從推動可持續發展、消除貧困、關心氣候變化等六個方面,表達了中國企業響應和支持可持續發展、應對氣候變化的信心和決心。

聯合國環境署可持續城市、生活方式與產業部司長阿拉伯?浩巴拉,歐盟地區委員會前主席、歐盟環境委員會成員米歇爾?勒布倫,法國COP21組委會秘書長居納爾,環境保護企業聯盟(EPE)總代表ClaireTutenuit,法國可持續城市及企業聯盟召集人帕葩拉爾多,中國公益研究院院長王振耀,萬科集團董事會主席王石,蒙牛乳業集團創始人,老牛基金會創始人牛根生,阿拉善SEE生態協會秘書長王利民,中山大學地球環境與地球資源研究中心主任周永章,中國人民大學新聞與社會發展研究中心主任鄭保衛,中國國際民間組織合作促進會副理事長兼秘書長黃浩明等百名嘉賓與會。